Il chinino nella profilassi

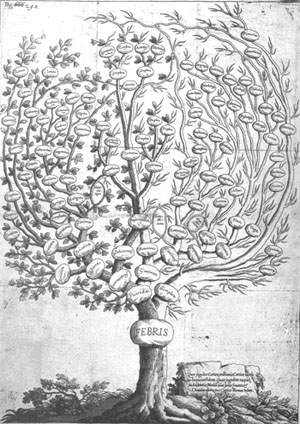

Tra le materie introdotte in Europa in seguito alla scoperta delle Americhe e alle successive spedizioni, la chinina, corteccia di un albero peruviano capace di curare le febbri intermittenti. Tramandano i medici europei del XVII secolo che, in una zona lacustre peruviana nei pressi di Loxa colpita da un terremoto, gli alberi caduti nel lago avevano conferito alle sue acque straordinarie qualità terapeutiche. Le piante in questione erano definite localmente “Chinanepide” o “Guananepide”. Un indigeno localizzò nella corteccia di questi alberi la sostanza guaritrice, poi usata nella pratica autoctona. Grazie alla rivelazione del segreto medico a un soldato spagnolo, la corteccia venne usata per curare la contessa di Cinchon, moglie del viceré del Perù. Donde la successiva denominazione dell’albero da parte di Linneo, nel 1735, qualificato con il nome generico di Cinchona. Il preciso passaggio della terapeutica corteccia in Europa è tuttavia ancora incerto. Una sua diffusione in Italia si dovette al cardinale gesuita Juan de Lugo, che ne incoraggiò lo studio nell’Ospedale S. Spirito in Sassia, sede secoli dopo delle pionieristiche ricerche di Grassi, Bignami e Bastianelli proprio per lo studio dell’infezione malarica. Sebastiano Bado, medico genovese, in un suo trattato sull’efficacia della china del 1656, affermava che la corteccia peruviana era stata data al cardinale gesuita dal mercante genovese Antonio Bolli. Correva l’anno 1649. L’opera gesuita non solo nella diffusione in Europa, ma anche nella sperimentazione e nella preparazione farmacologica della corteccia, finemente polverizzata, fece conoscere la chinina con l’espressione volgarizzata di “Polvere dei Gesuiti” o “Polvere del Cardinale”. Le virtù terapeutiche della chinina per la febbre quartana e le febbri intermittenti era riconosciute nel 1651 da Antonio Frassoni. L’utilizzo seicentesco della corteccia di china in Europa prevedeva per gli adulti una somministrazione della finissima polvere prima dell’accesso febbrile; i bambini erano invece curati con infusioni di chinina e vino. In territorio inglese, nel 1663 Robert Talbor (Talbot) con la polvere curava casi di terzana; con la corteccia curò lo stesso regnante, Carlo II, nonché guarì il Delfino di Francia, affetto da febbri malariche, cosa che gli valse il titolo di Cavaliere e un corposo vitalizio. Nonostante le evidenti capacità curative del rimedio, all’inizio del XVIII secolo si manifestavano resistenze diffuse alla polvere di china, come testimoniato in un trattato di Francesco Torti, allievo di Frassoni: La terapia speciale delle febbri perniciose, del 1712. La corteccia peruviana, prodotto importato, era infatti rimedio di lusso, spesso sofisticato con polvere di noci, o radici e cortecce di altri alberi, quali il cipresso, il pesco o il frassino. La mancata conoscenza dell’eziologia della malaria portava poi a un uso scriteriato della chinina. Inoltre la medicina dell’epoca stentava a conciliare l’uso della corteccia di china con i principi galenici della teoria umorale. La dottrina medica allora in voga credeva le febbri causate da una materia o “fermento”, che doveva al fine della guarigione essere evacuato. Ora la terapia chininica non provocava tali evacuazioni, e quindi non dimostrava la definitiva scomparsa del focolaio. Donde si preferiva l’uso di purghe e salassi, nonché di bevande a base di erbe di cui si apprezzavano le capacità febbrifughe, al fianco di rimedi quasi magici come l’utilizzo di amuleti o di dolorose pratiche quali le “cucurbitali”, speciali ventose applicate ai polsi o alle dita, all’interno delle quali si bruciava stoppa per creare il vuoto al fine di allontanare gli umori dagli organi vitali. Lo stesso Torti avanzava spiegazioni nell’alveo della teoria degli umori per motivare l’utilità del rimedio chininico: la corteccia assunta in stato febbrile era capace di assorbire il fermento nelle sue porosità. A Francesco Torti si deve comunque non solo un uso appropriato della chinina, possibile attraverso l’individuazione su base sperimentale del giusto dosaggio per la terapia, e la raccolta di un’ampia casistica, ma anche la classificazione delle febbri malariche terzane e quartane, distinguendole dalle altre febbri.

Più di un secolo dopo, sul tramontare dell’Ottocento, lo sfruttamento intensivo degli alberi peruviani di China per ricavarne la corteccia faceva temere una estinzione della pianta, quindi del farmaco. Invano si tentarono piantagioni dell’albero di Loxa in Spagna. Le condizioni propizie allo sviluppo della pianta si ebbero solo nelle lontane colonie del sud-est asiatico nella seconda metà dell’Ottocento: dapprima nell’India britannica, poi in seguito alla cessione di semi da parte di un commerciante inglese agli olandesi, anche in Indonesia, che diventerà alle soglie del Novecento maggior produttore mondiale e l’Olanda, che deteneva il controllo della colonia, il più grande spaccio della corteccia.

Una soluzione alternativa alla diminuzione del chinino era stata cercata nell’ambito della chimica. Nel 1820 i chimici francesi Pierre Pelletier e Joseph Caventou isolavano i principi attivi della corteccia di china, i due alcaloidi

chinina e

cinconina, permettendo un’impostazione razionale della coltivazione della pianta. Il farmaco poteva quindi essere prodotto industrialmente. I sali neutri di chinino saranno al centro della normativa sanitaria italiana sulla malaria sin dall’unità politica della Penisola, con la campagna del “Chinino di Stato”.